2025년 달 착륙 탐사선 보낸다--한국

|

2025년 달 착륙 탐사선 보낸다--한국

|

|

정부, 우주개발 로드맵 확정

|

|

|

|

2008년 전남 고흥 나로우주센터에서 발사될 예정인 170t급 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ).

|

|

우리나라가 2017년까지 300t급 발사체를 자력으로 발사하고 2020년에는 달 탐사 궤도위성을, 2025년에는 달 탐사 착륙선을 각각 쏘아 올리는 등 세계적으로 불붙고 있는 우주개발 경쟁에 뛰어든다. 과학기술부는 20일 제4회 우주개발진흥실무위원회를 열어 이 같은 내용을 골자로 한 '우주 개발사업 세부실천 로드맵'을 심의, 의결했다고 밝혔다. 이 로드맵은 '우주개발 진흥기본계획'에 따른 것으로 우주개발사업의 세부목표와 추진일정, 우주기술확보 전략을 구체화하고 향후 10년 이상의 우주개발사업에 대한 청사진을 담고 있다. 정부는 앞서 지난 6월 향후 10년간 약 3조6천억원을 투입, 독자적인 인공위성 및 발사체 개발기술을 확보하고 행성탐사 기초 연구 등을 추진, 우주기술 자립화를 이루는 것을 중심으로 한 '우주개발 진흥기본계획(2007~2016)'을 발표한 바 있다. 이번 로드맵은 인공위성과 발사체, 우주탐사, 위성활용 등 4가지로 구성되며 과기부는 앞으로 연도별 세부 시행계획을 세워 4가지 사업을 추진해 나갈 방침이다. 인공위성의 경우 저궤도 실용위성은 다목적 실용위성 3호 등을 통해 2012년까지 시스템기술, 2016년까지 본체기술을 자립화하고 광학탑재체(EO) 실용위성은 2016년까지, 합성영상레이다(SAR) 실용위성은 2020년까지 기술을 자립화한다는 계획이다. 소형위성은 2010년 과학기술위성 3호를 발사한 뒤 3~4년 주기로 100Kg급 마이크로위성을 발사하고, 매년 2기 내외의 1~10kg급 나노 및 피코위성을 개발해 기초기반기술 연구와 위성체 부품의 우주인증을 수행할 예정이다. 발사체는 내년에 170t급 소형위성발사체(KSLV-Ⅰ)를 발사하고 2017년까지 300t급 한국형 발사체(KSLV-Ⅱ)를 자력으로 개발하며 한국형 발사체를 기초로 2026년까지 우주탐사용 위성발사가 가능한 우주운송시스템을 개발한다는 방침이다. |

|

우주탐사는 중장기적으로 추진한다는 방침 아래 2017년 달탐사위성(궤도선) 1호 개발사업에 착수해 2020년 발사하고, 2021년에는 달탐사위성(착륙선) 2호 개발사업에 착수, 2025년 쏘아 올린다는 계획이다. 위성영상활용은 위성정보 활용전담기구를 주축으로 영상자료 보급을 확대하고 수요자 중심의 활용기술을 개발하고 위성항법시스템 경우, 위성항법시스템 구축에 필요한 기반조성 및 핵심기술 개발을 추진하며 보강시스템 기술의 고도화를 추진할 예정이다. 정부는 우주개발사업의 산업화를 위해 실용위성 개발은 시스템 자립화가 달성되는 2016년부터 산업체가 주관하고, 발사체 개발은 한국형 발사체가 자립화되는 2017년부터 산업체가 발사체 시스템 상세설계와 조립을 주관하게 될 것이라고 밝혔다. 한편 이날 회의에서는 효율적이고 안정적인 우주개발사업 추진을 위해 사업의 선정평가와 진도관리, 연구개발비 정산검토를 위한 전문기관을 지정, 관리감독을 강화하는 내용의 '우주개발사업 공동처리규정'도 의결됐다.<한겨레> |

|

2025년 로봇이 달 표면 밟아 ‘장밋빛 기대 부추겨’ 지적도

|

|

|

|

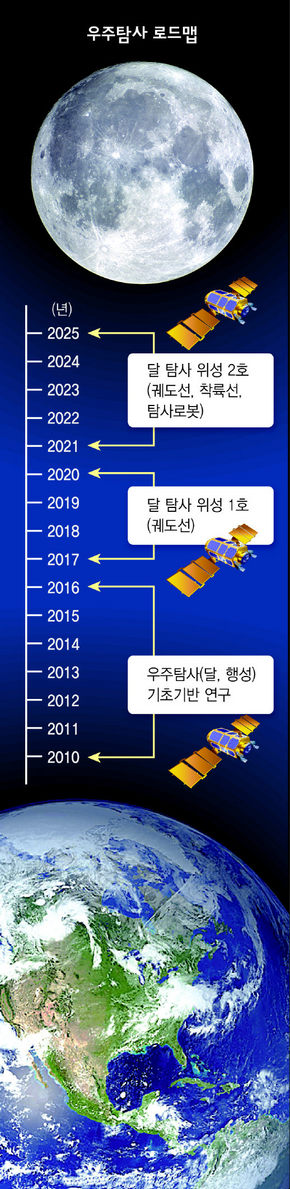

우주탐사 로드맵 |

|

2025년 태극기 단 착륙선이 달 표면을 밟을 수 있을까? 과학기술부는 20일 “2020년에 우리나라도 달 탐사 궤도위성 1호를 쏘아올리고 2025년엔 달 탐사 위성 2호를 쏘아 착륙선과 탐사로봇이 달 표면을 밟게 하겠다”는 내용을 담아 ‘우주개발 세부 실천 로드맵’을 발표했다. 또 2017년까지 300t급의 ‘한국형 발사체’를 자력으로 개발하고 국제 행성 탐사 프로그램에도 참여하기로 했다.

이 로드맵은 지금까지 소형 발사체와 위성 탑재체 개발 위주로 짜인 우리나라 우주개발계획의 중심이 우주 탐사 프로그램이나 우주 운송 시스템 구축 쪽으로 이동할 수 있음을 보여준다. 이런 계획은 이날 우주개발진흥실무위원회가 ‘우주개발진흥 10개년 기본계획’(2007~2016)에 다 담지 못한 ‘2016년 이후’의 중장기 계획을 의결하면서 마련됐다. 이날 우주개발진흥실무위는 지난 6월에 확정된 ‘기본계획’의 세부 추진 일정도 구체화했다.

세부 내용을 보면, 2016년까지는 주로 위성 기술 자립화와 우주 탐사 기초 연구를 진행하고, 2017년부터는 달 탐사 위성 발사로 상징되는 여러 우주 탐사 프로그램들이 본격 추진된다. 정부는 내년 4월 고산씨의 국제우주정거장(ISS) 우주 과학실험 이후에도 우주인 배출 사업과 우주정거장의 우주 과학실험 사업을 계속하기로 했다. 2017년부터는 국제 공동 우주 탐사 프로그램에 참여해 달과 행성 탐사 사업을 중장기로 추진한다. 2026년까지는 우주탐사용 위성을 발사할 수 있는 ‘우주운송 시스템 발사시설’을 구축하고, 달 탐사와 유인우주선에 대한 기초연구도 진행한다.

또 갖가지 성능을 갖춘 위성들도 다양하게 개발된다. 다목적 실용위성의 기술 자립화를 2020년까지 단계적으로 이루고, 소형위성인 과학기술위성 3호의 2010년 발사 이후엔 100㎏급 ‘마이크로 위성’을 3~4년 주기로 발사하며 2011년 이후엔 1~10㎏급 ‘나노·피코 위성’도 개발해 필요에 따라 발사하기로 했다.

하지만 이날 발표된 우주개발 로드맵은 정부기구의 의결 형식을 취했지만 법적 효력이 있는 건 아니다. 정해양 과기부 사무관은 “우주개발진흥법에 따른 10개년 기본계획과는 달리, 이번 로드맵은 2016년 이후 우주개발의 비전을 제시한 것일 뿐”이라고 말했다. 10개년 기본계획을 다시 논의하는 2012년에 다시 전문가 논의와 공청회 등을 거치고 국가우주위원회 의결을 거쳐야 한다는 얘기다. 그래야 예산도 확보된다.

이 때문에 한편에선 정부가 최근 중국, 일본, 인도의 달 탐사 경쟁에 떠밀려 막대한 예산이 들어갈 우주 탐사 프로그램을 실무 차원에서 너무 쉽게 의결해 ‘장밋빛 기대’를 부추기는 게 아니냐는 지적도 나온다. 김명진 시민과학센터 운영위원은 “우주 탐사가 국가 위신을 높이려는 국가 간 경쟁과 정치적 목적에 휩쓸리거나 ‘이벤트’로 흐르는 것을 막으려면, 충분한 논의와 국민적 공감대가 먼저 이뤄져야 한다”고 말했다.

|

|

|

|

|